Bangsa Israel dan Palestina telah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai abad berganti, saling membenci, saling menghancurkan, saling membunuh, dan saling menuduh. Sudah begitu banyak batu dan bom dilemparkan. Mereka telah membunuh begitu banyak mimpi dan sekaligus pemimpinya.

Bangsa Israel dan Palestina telah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai abad berganti, saling membenci, saling menghancurkan, saling membunuh, dan saling menuduh. Sudah begitu banyak batu dan bom dilemparkan. Mereka telah membunuh begitu banyak mimpi dan sekaligus pemimpinya.Bukankah sudah tertulis bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.

Tetapi, kapan akan tiba masanya berdamai? Itulah pertanyaan yang selalu dan selalu dikemukakan. Itulah pula yang selalu diusahakan dan diupayakan dari waktu ke waktu. Dan, itulah pula—perdamaian—yang selalu dibangun dan diruntuhkan, disepakati dan diingkari.

Konflik mereka—antara Israel dan Palestina—bukan soal perbatasan (meskipun masalah perbatasan juga merupakan salah satu persoalan yang merintangi terciptanya perdamaian; selain masalah status Jerusalem Timur dan nasib para pengungsi, atau lebih tepatnya hak pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halamannya yang mereka tinggalkan karena diusir Israel pada tahun 1948 dan 1967). Persoalan utama di antara keduanya adalah masalah eksistensi. Hak untuk hidup, hak untuk ada sebagai negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat.

Sejak semula keduanya saling menihilkan keberadaan mereka. Meskipun faktanya, mereka ada dan mereka adalah dua bangsa yang berbeda serta hidup di tanah yang sama: Tanah Palestina.

Bagaimana mengakhiri konflik kedua bangsa itu?

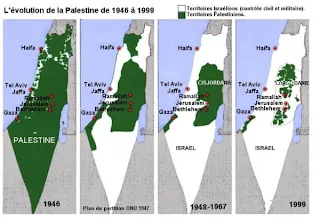

Dulu, jauh sebelum negeri Yahudi lahir pada tahun 1948, dengan menyabot tanah milik orang-orang Arab Palestina, dibentuklah Komisi Peel (Peel Commission) pada tahun 1937. Menurut Komisi Peel, akan dibentuk dua negara: orang-orang Palestina akan menerima (menguasai) 80 persen wilayah yang terbentang antara sungai (Yordan) dan laut (Meditarian/Tengah).

Namun, gagasan itu ditolak oleh orang-orang Palestina di bawah pimpinan Imam Besar Jerusalem. Mereka beralasan, dengan menerima usulan itu berarti menerima dan mengakui negara Yahudi. Daripada menerima usulan itu, mereka lebih memilih berpegang teguh pada prinsip bahwa Palestina adalah bagian dari Suriah dan karena itu tidak perlu ada negara Palestina atau Yahudi (Palestine Royal Commission Report/Peel Roport).

Lalu, pada tahun 1947, PBB menawarkan untuk membagi Tanah Palestina menjadi dua negara: negara Yahudi dan Arab. Negara-negara Arab memilih untuk terus mengangkat senjata daripada menerima kelahiran negara Yahudi. Apalagi menurut gagasan itu, wilayah yang akan menjadi negara Arab hanyalah seluas 45 persen dari seluruh wilayah Tanah Palestina.

Usaha untuk mengakhiri konflik dengan mendirikan dua negara terus dilakukan. Perang 1967 atau Perang Enam Hari membuat situasi dan kondisi di lapangan semakin bertambah kusut. Israel merebut wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Usaha DK PBB dengan menerbitkan Resolusi 242, yang memerintahkan Israel mundur dari wilayah pendudukan untuk mengakhiri konflik, tidak jalan. Muncul gagasan untuk menukarkan tanah (Tepi Barat dan Jalur Gaza) dengan perdamaian. Ini pun tidak jalan! Dan, akhirnya saat perundingan Camp David (1979), wilayah yang ditawarkan pada Palestina hanya 20 persen.

Pada tahun 2000, gagasan untuk mengakhiri dengan mendirikan dua negara muncul lagi. Tetapi, lagi-lagi tidak berjalan. Beberapa hari lalu, wacana solusi dua negara itu muncul lagi. Sekali lagi, apakah hanya akan berhenti sampai wacana atau mereka berani untuk mewujudkannya?

Sumber: Kompas (21 Juli 2010) Borneo